头晕或眩晕,是日常生活中较常见的一种症状,多是在长时间工作后或蹲久了猛地起身时突然发作。然而许多人对于头晕和眩晕的认识不够深入,认为是“颈椎病”所致,不太在意,久而久之、反复发作,最后可能会造成严重的后果。

那么什么是眩晕症?它会有危险吗?

什么是眩晕症?

眩晕,指机体对空间关系定向的感觉障碍或平衡感觉障碍,它是一种运动幻觉或运动错觉,患者感觉外界物体或自身在旋转、移动、摇晃、翻滚、浮沉等,常伴有平衡失调、恶心、呕吐、面色苍白、出汗、血压及脉搏的改变,因此,眩晕是一种症候群。

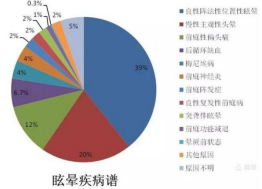

有数据统计,引起眩晕的疾病多达70多种。分别为周围性眩晕,包括良性阵发性位置性眩晕(耳石症)、梅尼埃病、单侧周围前庭病变等。与中枢有关的眩晕包括前庭性偏头痛、后循环缺血、脑干及小脑梗死和颅内出血等。

良性眩晕——耳石症

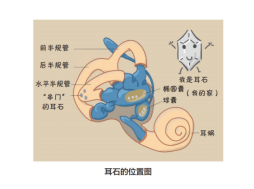

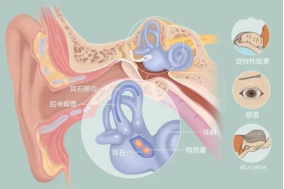

眩晕病中最为常见的当属良性阵发性位置性眩晕,又称耳石症。正常人的内耳里有一种比芝麻粒还小的碳酸钙结晶,即耳石。正常情况下耳石是附着于耳石膜上的,当一些致病因素导致耳石脱离,这些脱落的耳石就会在内耳内被称作为内淋巴的液体里游动,当人体头位变化时,这些半规管亦随之发生位置变化,沉伏的耳石就会随着液体的流动而运动,从而刺激半规管毛细胞,导致机体眩晕。

它的特点可以总结为三个字,叫“短、动、床”:

“短”——眩晕持续时间短,一般在1分钟以内;

“动”——因为某一个动作诱发眩晕,而发病后又不敢活动;

“床”——耳石症与头的位置有关,大部分人发病是在起卧、翻身时出现。

耳石症首选复位治疗,高效且安全。据统计,复位有效率达90.8%。

恶性眩晕——中枢性眩晕

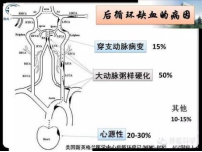

中枢性眩晕是指大脑、脑干、小脑及脊髓病变引起的眩晕。常见于脑动脉硬化、后循环缺血等。

其中最危险的是后循环缺血,后循环又称椎基底动脉系统,由椎动脉、基底动脉和大脑后动脉组成,主要负责脑干、小脑、丘脑等位置的供血,后循环缺血包括了后循环部位的短暂性脑缺血发作和脑梗死,因其卒中事件的危险性,对于这种疾病我们更要重视起来。

如有危险因素(高龄、高血压、糖尿病、高血脂症、心房颤动等)的患者,出现以下症状,应抓紧时间到医院就诊!

1、眩晕发作超过十几分钟,甚至几个小时,但程度不严重;

2、眩晕不明显发作的时候,仍存在持物不稳、步态不稳;

3、眩晕发作时伴有突发的单侧肢体无力、麻木;

4、出现一过性或者持续性的视物黒朦、重影,甚至视野缺损;

5、出现言语含糊,“大舌头”;

6、出现疲乏困倦、反应迟钝,甚至呼之不应等意识改变。

那么出现眩晕症我们能做什么?

1、卧床休息,减少头颈部活动,改变体位时动作缓慢;

2、监测血压、心率,有无异常变化;

3、环境安静,无噪音,无强光刺激,开窗通风,保持室内空气清新无异味;

4、短暂休息无缓解须就医;

5、眩晕伴有剧烈呕吐、口角歪斜、视物变形或双影、饮水呛咳、行走不能、偏身麻木无力时必须立即就医,通过卒中绿色通道入院。